不動産投資を始められて、リフォームの内容などに悩まれる方も多いと思います。

このブログでは「こんな物件をリフォームをしたらこうなった」というような内容を毎日更新させて頂いております。

もちろん、お問い合わせを頂ければありがたいのですが

お問い合わせを頂けなくても、『このブログを見て』修繕工事の参考にして頂き、

皆さまの不動産投資が成功されることを切に願っております。

↑↑↑クリックお願いします。

こんばんは。 本日は 前回 に引き続き

☆UターンDIY…!?(後編)

をご紹介させていただきます。

場所:【広島県 某区】

今回は襖の D.I.Y.(セリフォ!?)についての続きをご紹介させていただきます。

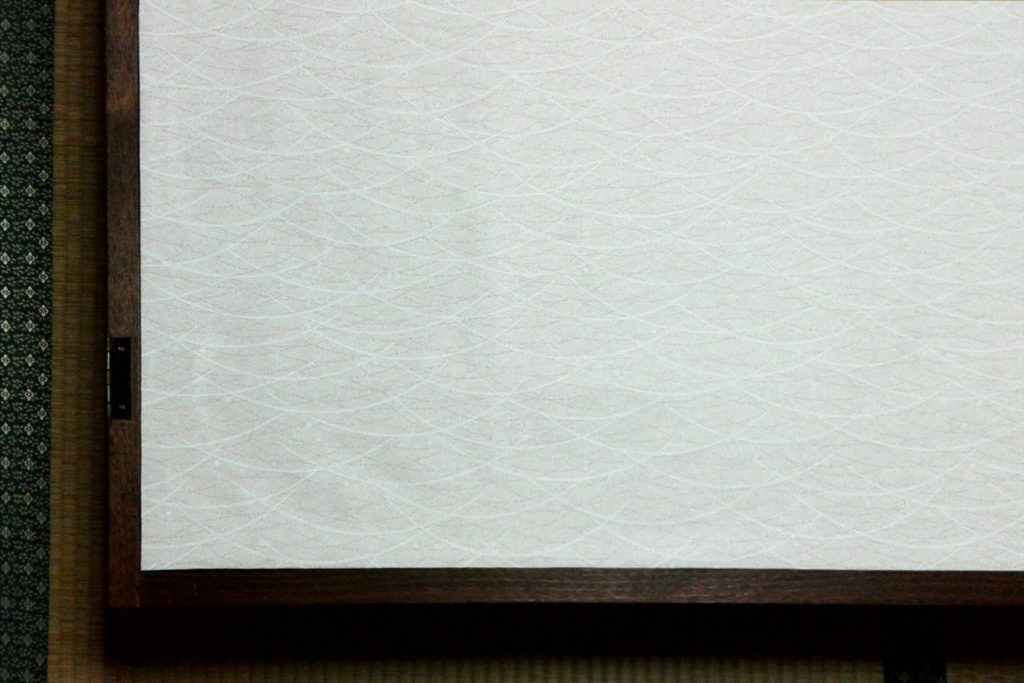

襖といっても、目立たない場所にある収納扉なので、古い襖紙と似た草木パターン柄を選びました。普通の襖の表裏用で2枚入りなので、扉として張替えが片面なら失敗がない分、完全に1枚余りとなります。縁を外した襖のサイズより、各辺から約1.5cmの余白で切っています。(※片側の辺を残し3cm余白で切り出す)説明書では左右1cmの余白となっていますが、一人で正確に配置できな場合を考えて余分をとりました。仮置きして余白をチェックしています。(結果的には、甥っ子に返しを手伝ってもらったので、もう少しギリギリでもよかったかも)

スポンジはガレージから洗車用で使ったきり、置きっぱなしの普通のスポンジを利用しています。可能なら新品(というか専用を用意するの)がベスト。(※台所にあるものはシミになる原因が潜んでいて危険なのでやめましょう。)探せば、家のどこかに日本画用の水刷毛というのがあるはずで、それを使えばより職人っぽくはなりますが…。

襖紙の裏の糊面に水分を多めに含ませ、乾いた面を残さないよう注意しながら、ざっくりと手早く広げます。できれば水刷毛ならずとも、スポンジを洗車用の天然パルプが主原料のセルローススポンジにすれば含みもよく、タレが少ないので使い勝手も良いのではないでしょうか?

ほぼ均一に水を塗り広げたら渇きに気をつけながら5〜10分程度放置。(この間に紙が伸びます。紙が伸びから貼った(張った)ほうが乾いたときのシワができにくくなります)

紙を返して襖に配置。一旦軽く置いた襖紙の端を持ち上げながら、なでバケで中央から面積を広げるようにしながら、内側から外側へと貼っていきます。

上下左右までハケが届いたら、対角線のコーナーを再び軽く持ち上げ、最後に外に引っ張るように貼る感じです。

自宅にはもっと大きく硬めのブラシのなでバケがあったのですが実家に置いていたハケは見ての通りのコンパクトなものでした;(それでも、作業に大きな支障はありませんが)

襖紙を縁で折り曲げ襖本体(堅框)の側面にカッターの刃を立てて縁の余分をカットします。今回は片面張りなので襖紙の落とし幅は適当に処置しますが、釘穴が塞がれる部分はキリで穴を開けておきました。

コーナーは折り曲げた余りを三角形に摘んでその出っ張りをハの字に切り欠きます。(これをしないと乾いたときにコーナが吊れて出張ったりする恐れがあります。)

カッターナイフ本体は相当の年季の入ったオルファA型?ですが、刃の方は以前に私が交換した黒刃が装着されたままでした。刃厚0,3mmの鋭角刃/オルファ(OLFA) 特専黒刃(BBL50K)は一般向けの 0,5mmとは切れ味が違います。そのぶん耐用性は低くなるので切れ味が鈍ったら、すぐに刃を折って使います。

(※黒刃には0.25mm 0,2mmのバリエーションもあります。)

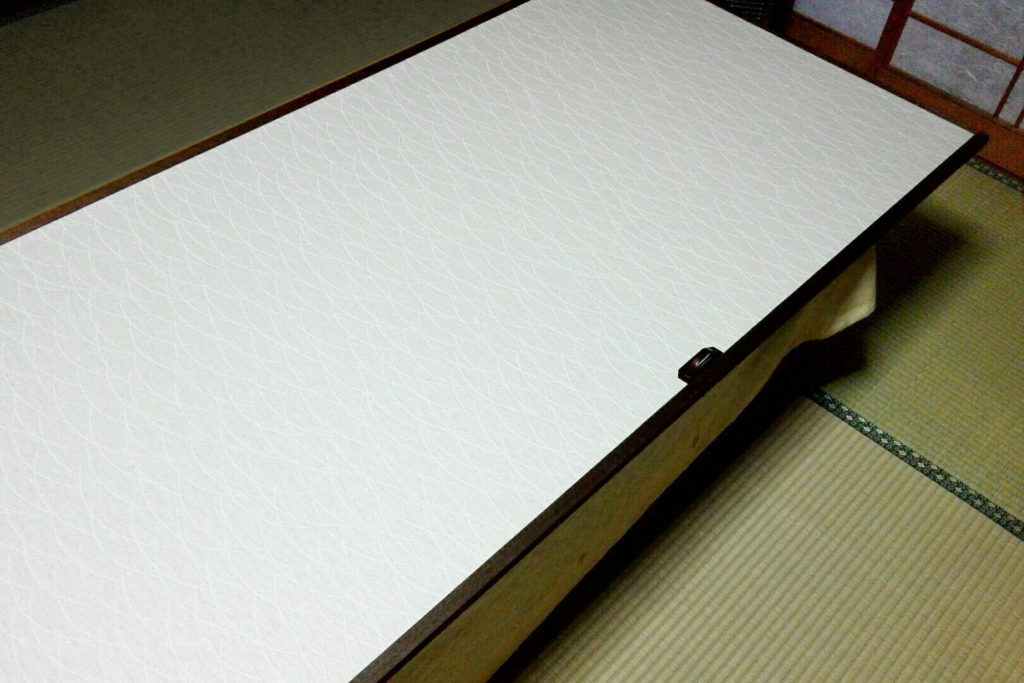

襖紙が完全に乾いてはいませんが、堅縁(襖の縁の木枠)を打ち込みます。

※堅縁は分解した時点で組まれていた向きがあとでわかるようにあらかじめテープで印などしておくといいでしょう。(今回は向きを分解前と同じに揃えたまま、部屋の四方に置きましたw)

夕食に呼ぶ声が聞こえますが、無視して残りの堅縁を打ち込む作業を続け、組み付けが終了です。

現状ではシワがありますが、乾けば消えるので問題ありません。

取っ手もつけ終わって…2時間後。

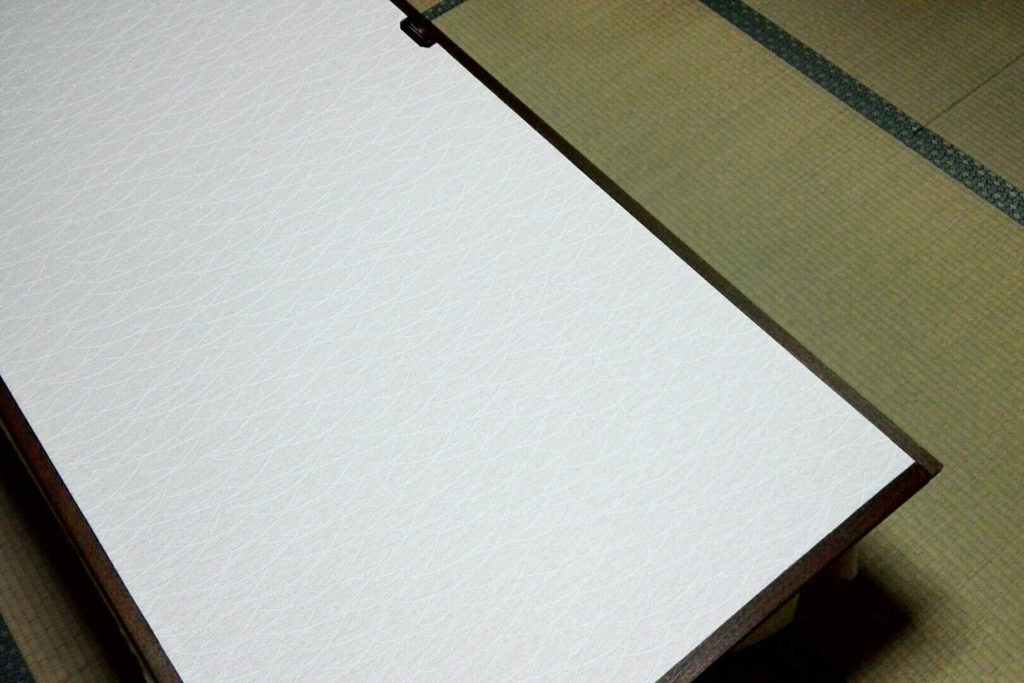

年越しそばを食する頃。表面も乾いてきて、ほぼシワも消えています。

いそぐ理由もないので、そのまま朝まで放置することにしました。

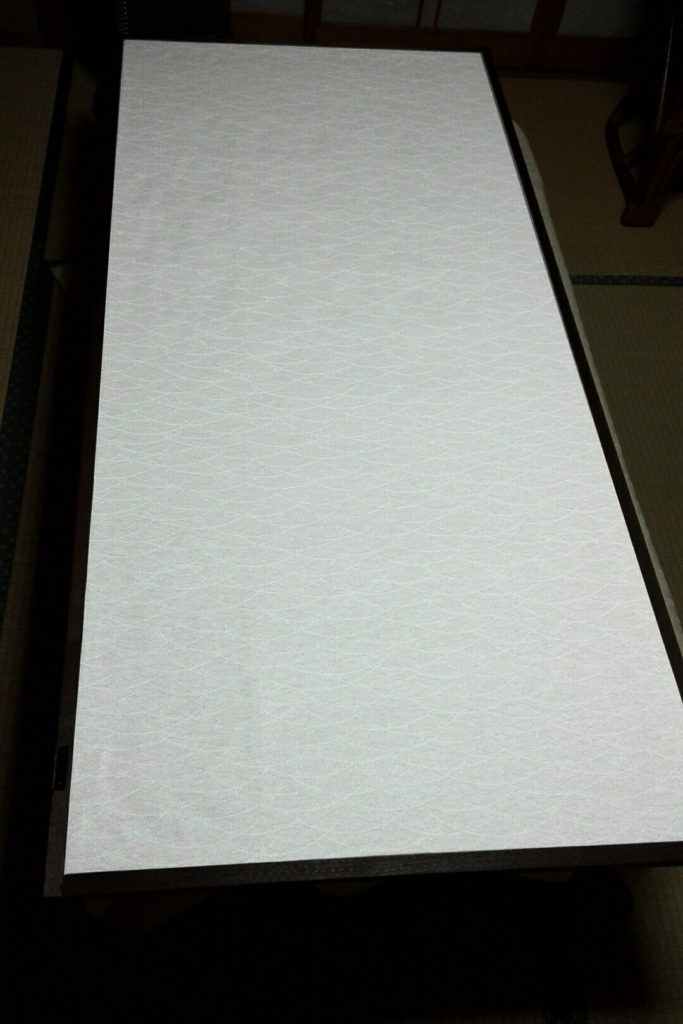

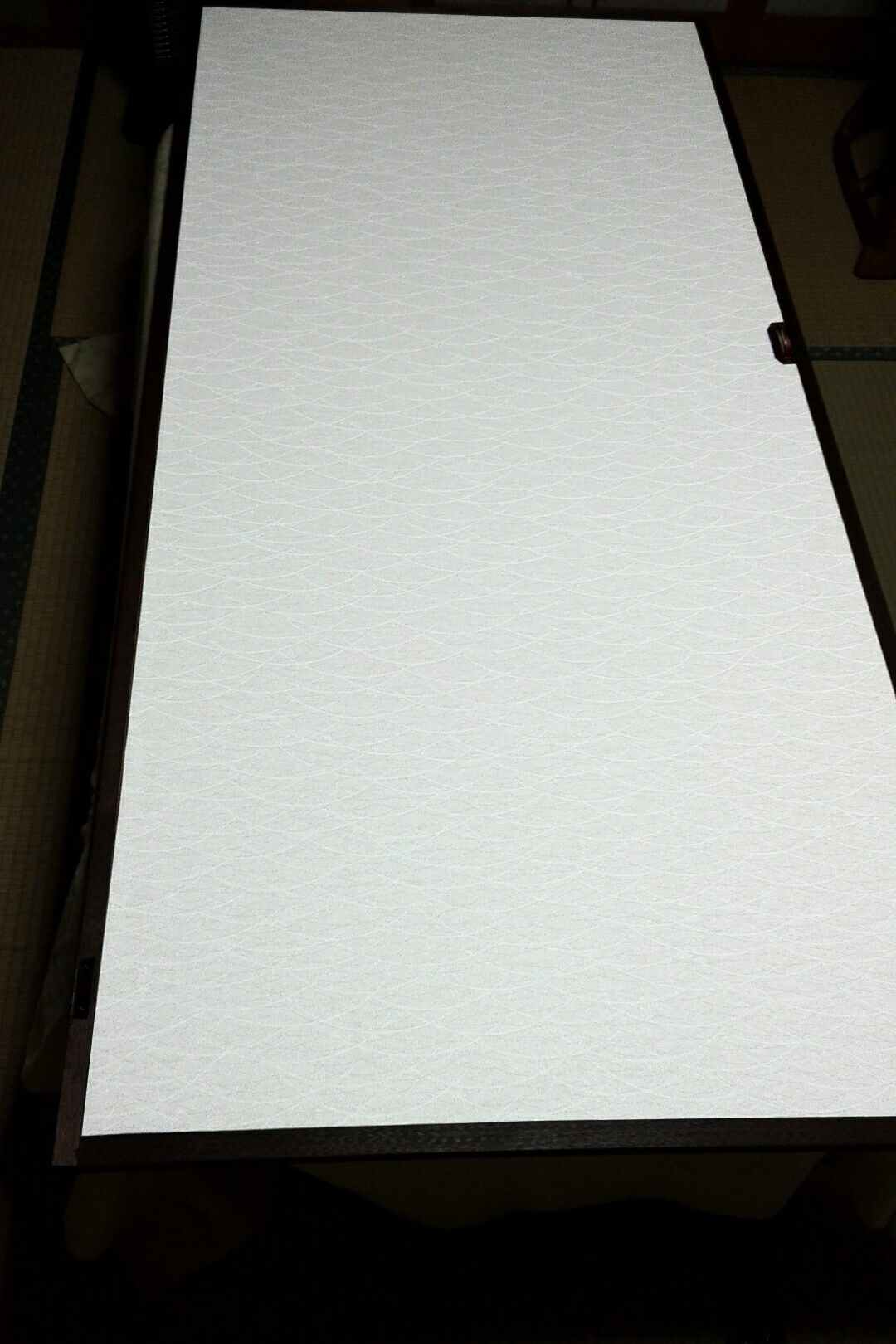

↓:Before

After:↑↑

(写真はありませんが)

…1月1日、元旦。年が明けてから蝶番のビスを付け作業は完了となりました。

投資物件においてもまた、アパートでも、一戸建でも、和室があるとなればBefore-Afterでこんなに効果が映える襖の張り替えを見逃す手はありません。

次回に続く…(?)

↑↑↑クリックお願いします。

クリックをして頂けると

次の更新への励みになります。😀

☆お得なキャンペーンや不動産情報☆も開催&ご紹介させて頂きます。ただし、告知方法はブログのみでしかしないので、毎回ブログをチェック☆彡宜しくお願い致します🌟